Leben in Bezogenheit auf das, was grösser ist

Vocatus atque non vocatus deus aderit

Gerufen oder nicht gerufen, Gott wird anwesend sein

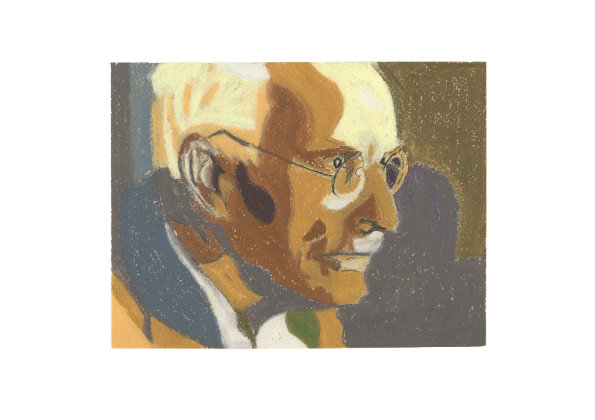

Für Carl Gustav Jung, Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie, war ein lateinisches Sprichwort von so grosser Wichtigkeit, dass er es in Stein meisseln lies. Es handelt sich um das Sprichwort Vocatus atque non vocatus deus aderit – Gerufen oder nicht gerufen, Gott wird anwesend sein.

Dieses In-Stein-Meisseln-Lassen, das tat Jung gleich zweimal und das auch noch an öffentlichen Orten: Das Sprichwort steht über der Eingangstür zu seinem Haus, in dem er auch seine Patienten empfing, und auf seinem Grabstein.

Etwas in Stein meisseln zu lassen, das finde ich einen hoch interessanten Akt. Es ist, als wolle Jung damit etwas für die Ewigkeit festschreiben; als wolle er auf etwas Unumstössliches hinweisen. Das macht mich neugierig. Warum wählt ein Psychiater, der für Konzepte wie Introversion, Extraversion, Schatten oder Individuation steht, so ein Credo? Warum kommt einer, der die Nabelschau als den goldenen Weg der Seelenheilkunde gewählt hat, mit Gott daher?

Jung sagte auch folgende Worte, die oft zitiert worden sind:

Die einzigen Menschen, denen ich nicht helfen konnte, waren diejenigen, die an keine höhere Macht ausserhalb ihrer selbst glauben.

Jung hätte das Sprichwort auch einfach auf ein Blatt Papier schreiben und es als Lesezeichen nutzen können. Er hätte sich auch gar nicht darum kümmern brauchen, was auf seinem Grabstein steht. Aber nein, das tat er nicht. Diese Aussage war ihm vielleicht wie eine Gewissheit; jedenfalls so wichtig, dass sie das ist, was bleibt. Bücher können verbrennen, Theorien können widerlegt werden, Steine bleiben. Und mit der ihr eigenen Ernsthaftigkeit und Stille rufen uns die Steine das heute noch zu: Gerufen oder nicht gerufen, Gott wird anwesend sein.

Die Frau Momo’sche Textanalyse

Dann knüpfe ich mir den Text doch mal vor. Was sagt er eigentlich genau? Botschaften von nur einem Satz, sogenannte Mikrobotschaften, stützen sich auf jedes einzelne Wort, auf jede stilistische Entscheidung. Ich finde es lohnt sich, genau hinzuschauen.

Ich wende mich zunächst dem Verb zu, dem Tuwort. Es geht ums Rufen. Was sagt der Duden dazu? Rufen hat erstaunlich viele Bedeutungen, doch schält sich ein Bild heraus: Es geht darum, sich durch einen Ruf bemerkbar zu machen; rufend nach jemandem zu verlangen; jemanden zu einen bestimmten Ort herbeirufen, wo er gebraucht wird; durch Rufen zu etwas auffordern; mit jemandem Verbindung aufnehmen.

Auf der einen Seite geht es darum, auf sich aufmerksam zu machen, andererseits darum, nach jemanden zu verlangen. Rufen ist demnach vor allem ein Beziehungsgeschehen, ein In-Beziehung-Gehen. Und es gibt eine Asymmetrie in dieser Beziehung – die eine Seite braucht oder will etwas, was die andere Seite wohlmöglich geben kann.

In dem Sprichwort heisst es nun: Gerufen oder nicht gerufen. Das ist klar und ohne Relativierung. Entweder Gott ist gerufen oder Gott ist nicht gerufen. Und wir haben es mit einer Passivkonstruktion zu tun. Gott selbst bleibt passiv. Diese Passivkonstruktion unterstreicht das Asymmetrische der Beziehung, festigt sie. Es ist an uns, die Beziehung aufzunehmen, nicht an Gott, zum Telefonhörer zu greifen.

Gott wird anwesend sein heisst es weiterhin. Anwesend. Ein Adjektiv, ein Eigenschaftswort, ein Wiewort. Gott hat also die Eigenschaft, anwesend zu sein – ob nun gerufen oder nicht. Anwesend, das heisst: zugegen sein.

Schlussendlich ist da noch die Zeitform der Zukunft. Gott wird anwesend sein. Die Aussage bezieht sich also auf die Zukunft.

Kurzer historischer Exkurs

An der Zukunftsform habe ich zu knabbern. Sie lässt mich stutzen, denn ich denke, es müsste doch eigentlich heissen: Gott ist anwesend. Und so wird das Sprichwort auch ins Englische übersetzt: Bidden or not bidden, God is present.

In meiner Ratlosigkeit beschliesse ich, erst mal für ein bisschen Kontext zu sorgen. Das ist nie verkehrt.

Das Sprichwort geht auf das Orakel von Delphi zurück erfahre ich bei meiner Recherche. Thukydides, ein griechischer Geschichtsschreiber, beschreibt, in welchem Zusammenhang das Orakel von Delphi diese Aussage machte:

Die Lakedaimonier hatten also entschieden, dass der Vertrag gebrochen und die Athener im Unrecht seien; sie schickten aber Leute nach Delphi und fragten den Gott, ob sie im Kriegsfall gut abschneiden werden. Der Gott antwortete ihnen, wie man berichtet, wenn sie nach Kräften kämpften, werde der Sieg bei ihnen sein, und er selbst werde mit eingreifen, gerufen oder ungerufen.

Lakedaimonier ist übrigens ein anderes Wort für Spartaner. Wir befinden uns mit diesem Zitat in den Anfängen des Peloponnesischen Kriegs, der von 431 v. Chr. bis 404 v. Chr. geführt wurde. Und dieser endete übrigens tatsächlich mit dem Sieg der Spartaner über die Athener.

Das Sprichwort hatte seinen Ursprung also in der Absicht, sich bei Gott zu erkundigen, ob Krieg eine aussichtsreiche Sache wäre. Damit werden mir drei Dinge klar. Erstens, ein Orakelspruch bezieht sich natürlich auf die Zukunft. Zweitens haben die Spartaner Gott angerufen in einer für sie wichtigen Entscheidung. Sie haben ihr Anliegen sozusagen mit Gott geklärt, nicht gänzlich eigenmächtig gehandelt. Und drittens: die Antwort beinhaltete, dass Gott sowieso eingreifen werde – ob nun gerufen oder nicht.

Demut als Tor zur Transzendenz

Ein grosses JA, ABER bäumt sich nun in mir auf. Wozu der ganze Aufriss, wozu das Anfragen, das Rufen, das Auf-sich-aufmerksam-machen, wenn Gott sowieso anwesend sein wird? Dann kann man es doch auch lassen. Und es steht dort nur, dass Gott anwesend sein wird. Es steht dort nicht: Gott wird dir helfen. Oder Gott wird dich richten. Es ist keine Aussage darüber, mit welcher Absicht Gott anwesend sein wird.

Der Unterschied muss folglich darin liegen, wie sich das eigene Leben gestaltet, wenn man Gott ruft und wie es sich gestaltet, wenn man es lässt. Es macht lediglich für das menschliche Dasein einen Unterschied. Gott ist da aus dem Schneider.

Hm. Dann mache ich mal etwas Nabelschau.

Was für einen Unterschied macht es denn für mich, für mein Leben, wenn ich Gott anrufe? Wenn ich Gott frage, ob meine Pläne und Wünsche gescheit sind; wenn ich Gott bitte, meine Gemütsbeulen zu glätten und meine Lebensknoten zu entwirren? Was ändert sich in meinem Leben, wenn ich es tue?

Ich werde vor allem demütig. Gott um Unterstützung, Rat und Begleitung anzurufen, das ist für mich ein demütiger Akt. Ich setze meine Seelenregungen ins Verhältnis zu etwas Grösserem; zu einer schöpferischen Kraft, die am Wirken ist. Ich erkenne an, dass etwas wirkt, das grösser ist und beziehe dies in meine Lebensgleichung mit ein: Ich bin eingebunden in Grösseres. Ein Leben im Alleingang macht keinen Sinn.

Dabei ist es für mein Empfinden gleich, ob ich diese Kraft Gott nenne oder universelle Intelligenz oder Ultra-Bewusstsein oder what ever. Es ist die Kraft, die all das hervorzaubert: Galaxien, Sonnensysteme und Planeten; Nilpferde, Wälder und Gänseblümchen; das Wunder der Zeugung und das der Geburt; das Leben an sich. Wir Menschen können vieles, aber all dies halt nicht. Das lässt die Luft aus dem menschlichen aufgeblasenen Ego.

Mir kommt auch ein Zitat von Christian Morgenstern in den Sinn:

Der Welt Schlüssel heißt Demut. Ohne ihn ist alles Klopfen, Horchen, Spähen umsonst.

Die Gotteserfahrung als Rettung

Während ich mich mit Carl Gustav Jung etwas beschäftige und meinen grossen Zeh in sein umfangreiches Werk tunke, stosse ich auf Aussagen von ihm, die vielleicht einen Einblick geben können, warum dieser Spruch so wichtig für ihn war. Es scheint, als wäre für Jung die Annäherung an Gott und an eine innere Gotteserfahrung die eigentliche Rettung.

Das Individuum, das nicht in Gott verankert ist, vermag der physischen und moralischen Macht der Welt auf Grund seines persönlichen Dafürhaltens keinen Widerstand zu leisten. Dazu bedarf der Mensch der Evidenz seiner inneren, transzendenten Erfahrung, welche allein ihn vor dem sonst unvermeidlichen Abgleiten in die Vermassung bewahren kann.

Sie haben ganz recht, das Hauptinteresse meiner Arbeit gilt nicht der Behandlung von Neurosen, sondern der Annäherung an das Numinose. Tatsächlich ist jedoch die Annäherung an das Numinose die eigentliche Therapie, und insofern Sie zu numinosen Erfahrungen gelangen, werden Sie vom Fluch der Pathologie befreit.

Unter all meinen Patienten jenseits der Lebensmitte, das heisst jenseits 35, ist nicht ein Einziger, dessen endgültiges Problem nicht das der religiösen Einstellung wäre.

Die letzte aller Fragen

Also, Zeit für ein Frau Momo Resümee.

Da ist diese Inschrift an einem Haus und auf dem Grabstein eines Psychiaters. Ein Psychiater der sagt, dass psychisches Leiden letztendlich nur mit Annäherung an eine transzendente Erfahrung beendet werden kann. Und wenn man sich den Spruch anschaut, dann wird klar, dass das Rufen, das Begehren nach so einer Erfahrung von einem selbst ausgehen muss.

Es ist, als ob Jung sagt, dass die Anerkennung der eigenen menschlichen Begrenztheit die Grundlage für die Reorganisation der Psyche ist. Wirkliche Veränderung braucht Ehrfurcht vor dem fein verwobenen Geflecht allen Daseins, von dem wir ein Teil sind.

Wesentlich erscheint mir in den Worten Jungs: Gott ist eine Erfahrung. Gott erschliesst sich demnach nicht durch Vernunft. Es braucht eine Erfahrung, die unmittelbar ist. Und derer man sich sicher ist; über diese Erfahrung gibt es keinen Zweifel.

Vielleicht geht es um die Erzeugung einer göttlichen Schwingung im Leben. Einer göttlichen Resonanz, die nur dann entstehen kann, sich entfalten kann, wenn man sich öffnet, entgegenkommt, wenn man Gott „herabruft“.

Ich lasse Carl Gustav Jung das letzte Wort. Er sagte:

Übrigens suchen Sie das rätselhafte Wort »Vocatus atque non vocatus deus aderit« vergebens in Delphi: es ist in Stein gemeisselt über der Eingangstür meines Hauses in Küsnacht bei Zürich. Außerdem findet es sich in der Sammlung von »Adagia« des Erasmus. Es ist aber ein delphisches Orakel und besagt: ja, der Gott wird zur Stelle sein, aber in welcher Gestalt und in welcher Absicht? Ich setzte die Inschrift, um meine Patienten und mich daran zu erinnern: »Timordei initium sapientiae«. Hier beginnt ein anderer und nicht weniger bedeutender Weg, nicht der Zugang zum »Christentum«, sondern zu Gott selbst, und das scheint die letzte Frage zu sein.

Timordei initium sapientiae: Religiöse Ehrfurcht ist der Anfang der Weisheit

Ein Kommentar